न्यूज़गेट प्रैस नेटवर्क

सुशील कुमार सिंह

जिसे हम किसी के अभिनय की नकल कहते हैं वह असल में उसके मैनेरिज़्म अथवा स्टाइलों की नकल होती है।

किसी अभिनेता की भंगिमाएं, उसके बोलने, चलने, हंसने, रोने, नाराज़ होने, नाचने, गाने और चिल्लाने के स्टाइल इसी दायरे में आते हैं और नकल के तौर पर जरूरत के मुताबिक इन्हीं को या इन्हीं में से किसी को उठा लिया जाता है। कभी साफ-साफ और कभी छुपे तौर पर।

फिल्मों में जिस भी अभिनेता के स्टाइल ज्यादा मुखर, ज़्यादा अनोखे और ज़्यादा लोकप्रिय होंगे, उनकी नकल किए जाने का खतरा भी उतना ज़्यादा रहेगा।

आज़ादी के बाद अभिनय के तीन सर्वथा अलग स्टाइल या अभिनय की सबसे लोकप्रिय तीन धाराएं राजकपूर, देव आनंद और दिलीप कुमार ने प्रस्तुत की थीं। इनमें से राजकपूर के अभिनय की छाप हम उनके बेटों के अलावा किसी में नहीं देख पाए। देव आनंद का मैनेरिज़्म इतना ऑब्वियस था कि उनकी नकल में मज़ाक बनने का भारी जोखिम निहित था। केवल एक दिलीप कुमार थे जिनके अभिनय के बहुरूप संभव थे, इसीलिए उनकी नकल की सबसे ज्यादा संभावनाएं थीं। यानी कोई जब चाहे उनका कोई हिस्सा अपना ले और जब चाहे उन्हें छोड़ आपे में आ जाए।

हमारी फिल्म इंडस्ट्री में 1970 और 1980 के दशक में समांतर सिनेमा के नाम से एक आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के लोग लोकप्रिय सिनेमा से अलग यथार्थवादी सिनेमा होने का दावा करते थे। मगर धीरे-धीरे यह अभियान खत्म हो गया या फिर लोकप्रिय सिनेमा में विलीन हो गया।

इसके भी कई प्रमुख कलाकार जैसे नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अंबरीश पुरी, स्मिता पाटिल आदि स्टार का दर्जा पाने लगे, जबकि पहले इस अभियान के लोग स्टार शब्द से चिढ़ते थे।

इससे साबित हुआ कि स्टारडम समांतर सिनेमा में भी है और स्तरीय फिल्में लोकप्रिय सिनेमा में बन सकती हैं। दिलीप कुमार की ‘देवदास’, ‘मुगल-ए-आज़म’, ‘नया दौर’ और ‘गंगा जमना’, देव आनंद की ‘गाइड’, राजकपूर की ‘तीसरी कसम’ और ‘मेरा नाम जोकर’, गुरुदत्त की ‘प्यासा’ और ‘कागज़ के फूल’, धर्मेंद्र की ‘अनुपमा’ और ‘सत्यकाम’, राजेश खन्ना की ‘आनंद’, ‘ख़ामोशी’ और ‘सफ़र’, अमिताभ बच्चन की ‘ब्लैक’ और आमिर खान की ‘लगान’ इसके उदाहरण हैं।

कोई नहीं कह सकता कि बेहतर सिनेमा की कसौटी पर ये फिल्में ‘जाने भी दो यारो’, ‘निशांत’, ‘मंथन’ या ‘अर्धसत्य’ से कमतर हैं।

शबाना आज़मी ने इस बारे में एक मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि यह जो रियलिस्टिक सिनेमा है उसमें मेरे लिए काम करना आसान है क्योंकि उसमें तो किसी काम को आप निजी जिंदगी में जिस तरह करते हैं वैसे ही कर देना है, लेकिन कमर्शियल सिनेमा में उसी काम को करने के लिए अलग तरह की डिमांड और चुनौतियां होती हैं।

उन्होंने आगे कहा कि इसीलिए पहली बार जब मैं कमर्शियल सिनेमा में गई तो मुझे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

तो सिनेमा को विभाजित करके देखने की बजाय फिल्मों के आंकलन का सही तरीका यह होगा कि कोई फिल्म कितने लंबे समय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद आई और याद रही। हमारे फिल्मी गानों की तरह। किसी अभिनेता की उपलब्धियों के के महत्व और मूल्यांकन का भी शायद यही तरीका होना चाहिए। तो क्या ऐसा माना जाए कि दिलीप कुमार के किए का महत्व ही अन्य अभिनेताओं को उनकी नकल करने को प्रेरित करता रहा? और क्या पिछले कुछ दशकों से हम दूसरे कई अभिनेताओं में भी दिलीप कुमार का ही अक्स चीन्ह कर तालियां बजा रहे हैं?

शाहरुख खान अब पचपन साल के हो चुके हैं और नई उम्र के अभिनेताओं में कोई ऐसा नहीं दिखता जिसे आप दिलीप कुमार की अभिनय विरासत को आगे ले जा सकने वाला स्वीकार करें।

इसकी वजह यह है कि फिल्मों का मुहावरा कुछ बरसों में इतनी तेजी से बदला है और बदल रहा है कि जिसे हम अभिनय कहते हैं, उसके मौके लगातार घट रहे हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत अभी भी है और हमेशा रहेगी।

वैसे क्या पता, कल को कोई ऐसा अभिनेता सामने आ जाए। यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर कोई अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान की नकल करता पाया जाए तो उसे मूल रूप से दिलीप कुमार के अभिनय घराने को ही आगे बढ़ाने वाला मानना चाहिए।

वैसे एक सवाल यह भी बनता है कि जब तक दिलीप कुमार काम करने की हालत में थे, उन दिनों हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने उनका क्या उपयोग किय़ा? उनकी अंतिम फिल्म ‘किला’ काफी देरी से 1998 में आई जबकि ‘मशाल’ 1984 में रिलीज़ हुई थी। वही ‘मशाल’ जिसमें रात में सुनसान सड़क पर अपनी बीमार पत्नी को बचाने की गुहार लगाने वाले दिलीप कुमार का अविस्मरणीय शॉट था।

अगर आप डूब कर फिल्म देख रहे हैं तो यह दृश्य आपको झकझोर कर रख देगा। यश चोपड़ा को इस लगभग सवा चार मिनट के शॉट को पूरा करने में पूरे चार दिन लगे थे क्योंकि दिलीप कुमार तब इकसठ साल के थे और उनसे बहुत देर तक भाग-दौड़ नहीं कराई जा सकती थी।

उसके बाद ‘किला’ तक के चौदह बरसों में उनकी सिर्फ छह फिल्में और आईं जिनमें ‘कर्मा’ और ‘सौदागर’ का ही थोड़ा-बहुत मतलब था, बाकी तो अर्थहीन फिल्में थीं।

बड़ी उम्र में आकर राजकपूर के साथ भी ऐसा ही हुआ था और देव आनंद तो अपने अंतिम तीन दशकों में फालतू फिल्में बना कर खुद भी अपनी हंसी उड़वाते रहे थे। शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री में उम्रदराज़ लोगों के लिए कहानियों और कल्पनाओं की कमी रही है।

इस मामले में अमिताभ बच्चन एक अपवाद हैं जिनके लिए इस उम्र में भी बेहतर रोल सोचे जा रहे हैं। पता नहीं, शाहरुख को उम्र बढ़ने पर ऐसे रोल मिलेंगे कि नहीं। लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने उस दिलीप कुमार के कई बरस व्यर्थ कर दिए जिसके मार्लोन ब्रांडो से भी पहले मैथड एक्टिंग शुरू करने का दावा किया जाता है और जिसे डेविड लीन ने ‘लॉरेंस ऑफ़ अरेबिया’ में उमर शरीफ़ वाली भूमिका का प्रस्ताव दिया था।

बहरहाल, इतना तो सबको मालूम था कि दिलीप कुमार को स्मृति लोप हो चुका है और सायरा बानो उनके कान में बताती हैं कि कौन मिलने आया है और उसकी क्या मुराद है। सुन कर कभी-कभार दिलीप उस व्यक्ति की तरफ देख लेते, मुस्कुरा देते या उसकी दिशा में हाथ बढ़ा देते। कई साल से ऐसा चल रहा था। मगर उन्हें और भी कई बीमारियां थीं जिनमें प्रोस्टेट कैंसर भी था जो काफी खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका था, यह उनके जाने के बाद सार्वजनिक हुआ। उन्हें गुर्दों की भी समस्या थी और कई महीने से उन्हें बार-बार खून चढ़ाया जा रहा था। उस पूरे दौरान सायरा बानो लगातार उनके साथ थीं। लता मंगेशकर ने कहा है कि जो कुछ सायरा ने किया वह सब करना किसी भी औरत के लिए बहुत कठिन है।

खास कर उस औरत के लिए जो अपनी बारह साल की उम्र से उन्हें अपने पति के तौर पर देखती थी, और जिससे 1966 में शादी करने के पंद्रह साल बाद दिलीप कुमार ने दूसरी शादी कर ली थी और अलग रहने लगे थे। दो साल बाद, हालांकि वे वापस सायरा के पास लौट आए और फिर कहीं नहीं गए।

दिलीप कुमार से शादी के बाद कुछ फिल्मों में सायरा उनकी हीरोइन भी बनीं। जैसे ‘गोपी’, ‘सगीना’ और ‘बैराग’ में। तब वहीदा रहमान, वैजयंती माला और नूतन जैसी वरिष्ठ और बेहतर अभिनेत्रियों को छोड़ सायरा बानो को दिलीप कुमार के साथ लिए जाने पर बहुत से लोगों को ऐतराज होता था।

उन्हें लगता था कि सायरा को उनकी पत्नी होने का फायदा मिल रहा है या वे खुद इस बात का लाभ उठा रही हैं। मगर सच्चाई तो यह थी कि तब तक ‘राम और श्याम’ में दिलीप कुमार के साथ अनपेक्षित रूप से हम उस समय की बेहद जूनियर अभिनेत्री मुमताज को देख चुके थे और कुछ समय बाद ‘बैराग’ में उनके साथ लीना चंदावरकर को देखने वाले थे। और यह भी कोई नहीं कह सकता कि ‘गोपी’ या ‘सगीना’ में सायरा ने कोई कसर छोड़ दी थी। बाद में जब दिलीप कुमार का नायक बनना बंद हो गया तो फिर सायरा उनके साथ किसी फिल्म में नहीं आईं। तब उनके साथ वहीदा, नूतन या राखी को लिया गया। क्या इसलिए कि सायरा उनसे बाइस साल छोटी थीं या फिर उन्हें प्रौढ़ भूमिकाओं के लायक नहीं समझा गया?

मगर वास्तविक जीवन में पत्नी की भूमिका में सायरा ने बहुतों को पीछे छोड़ दिया। दिलीप कुमार को 1998 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘निशान-ए-इम्तियाज़’ से नवाज़ा गया था। उसे लेने दिलीप पाकिस्तान गए तो सायरा भी साथ गई थीं।

तब ये लोग पेशावर भी गए थे और यूसुफ खान के रिश्तेदारों और बचपन के दोस्तों का वहां खूब जमघट लगा था। वहां वे अपनी पुरानी खस्ताहाल हवेली देखने भी गए थे। पाकिस्तान का मीडिया उनके साथ-साथ घूमा था।

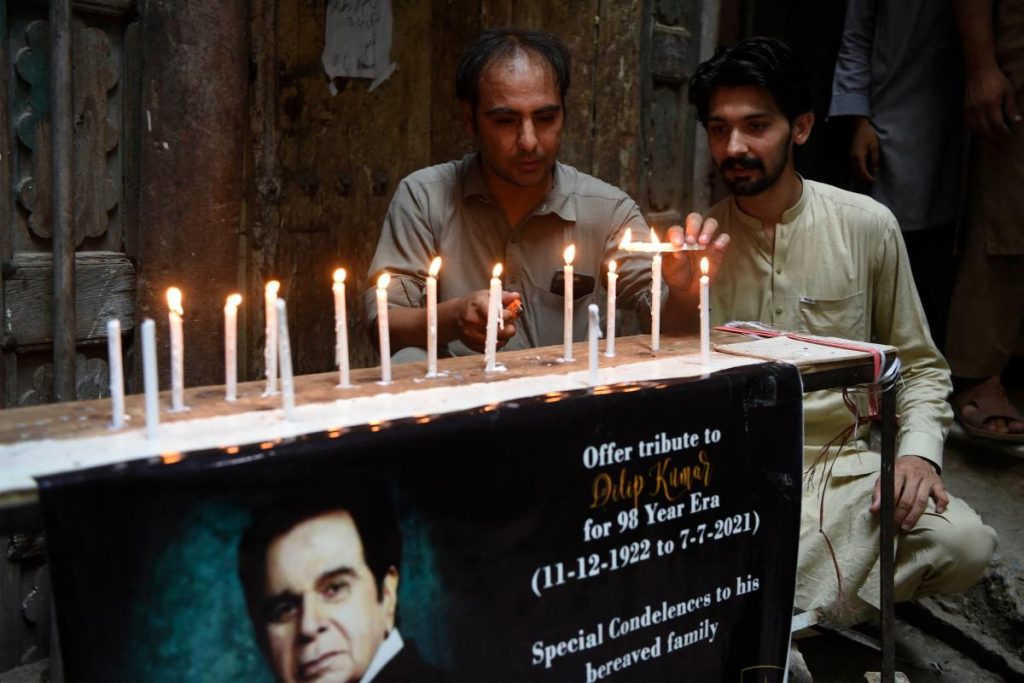

उसी पेशावर में जब दिलीप कुमार के दुनिया से विदा होने की खबर पहुंची तो वे दोस्त और रिश्तेदार और उनके कई चाहने वाले उसी हवेली पर इकट्ठे हुए। हवेली के पड़ोस के एक अहाते में उनकी बड़ी सी तस्वीर के सामने सैकड़ों मोमबत्तियां जलाई गईं और नमाज़-ए-जनाजा अता की गई।

पाकिस्तान में बीबीसी की पत्रकार शुमाइला जाफ़री के मुताबिक वहां यह दावा करने वाले बहुत से लोग हैं कि यूसुफ खान या दिलीप कुमार तो हमारे थे और उन्होंने पूरी दुनिया में पेशावर का नाम रोशन किया।

इस मामले में शायद दिलीप कुमार आखिरी इंसान थे। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह के हालात हैं, उन्हें देख कर नहीं लगता कि इसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके निधन पर दोनों देशों में बराबर का शोक मनाया जाए। और केवल भारत, पाकिस्तान या इस उपमहाद्वीप में ही नहीं, दिलीप कुमार के मुरीद दुनिया में चाहे जहां रहते हों, वे सब इस बात के लिए सायरा बानो के हमेशा एहसानमंद रहेंगे कि उन्होंने उनके हीरो के आखिरी बरसों में उनकी एक बच्चे जैसी देखभाल की। (ख़त्म)

Comments are closed for this post.